海洋新科技产品到底有哪些?

提到“海洋新科技”,很多人脑海里会浮现潜艇、潜水服,其实远不止这些。从深海观测到近岸治理,从能源获取到智慧养殖,新产品正以肉眼可见的速度刷新我们的认知。下面用自问自答的方式,把最新、最实用、更具颠覆性的产品一次说透。

深海观测:机器人与传感器的“千里眼”

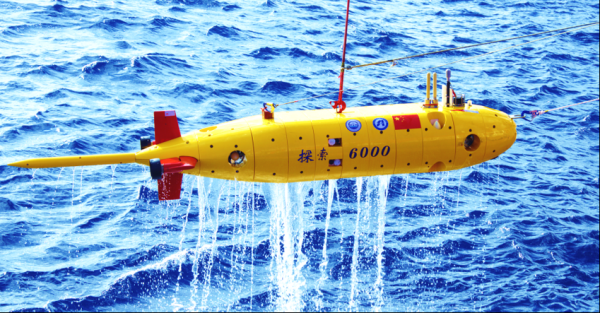

1. 万米级ARV“思源”号:为何能下潜10767米?

“思源”号采用钛合金球形耐压舱+陶瓷浮力模块,重量比传统铝合金降低30%,却可承受1100倍大气压。它携带的8K超高清摄像阵列,让科学家在甲板上就能看清海底0.1毫米级的生物细节。

2. 自供能微生物传感器:怎样实现“永不断电”?

该传感器利用海底沉积层中的硫氧化细菌产生微电流,一块A4纸大小的电极即可持续供电十年以上。它实时监测甲烷渗漏、重金属浓度,数据通过水声通信传到岸站,解决了深海设备换电池难题。

蓝色能源:把海浪、温差变成“充电宝”

3. 振荡水柱波浪能机组“蓝鲲”:为何发电效率提升40%?

传统波浪能装置只在垂直方向做功,“蓝鲲”加入双向空气透平,可同时捕获上下、前后、左右三维运动能量。2023年12月在广东万山群岛并网,单机年发电量达120万千瓦时,足够600户家庭使用。

4. 海洋温差发电船“OceanThermal One”:怎样24小时稳定输出?

该船利用表层28℃海水与深层4℃海水的24℃温差驱动闭式氨循环涡轮。其动态定位系统让船体始终处于更佳温差海域,避免季节波动。满负荷功率10兆瓦,可为海岛酒店群提供基荷电力。

智慧养殖:从“看天吃饭”到“数据养鱼”

5. 深远海智能网箱“深蓝二号”:如何抵御17级台风?

网箱主体采用高强聚乙烯+碳纤维复合缆绳,可承受45吨拉力;内置姿态传感器实时监测倾斜角度,一旦超过15°,系统自动收紧锚链。2023年台风“泰利”过境,箱内90万尾三文鱼零逃逸。

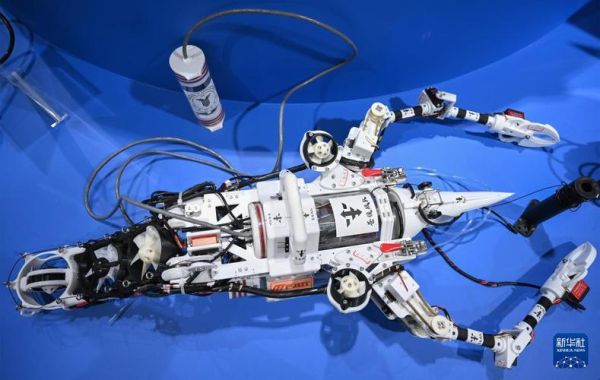

6. AI投饵机器人“鱼博士”:怎样节省30%饲料?

机器人通过声呐+计算机视觉识别鱼群密度、个体大小,动态调整投喂量。内置的机器学习模型每投喂一次就优化一次算法,三个月即可将饲料系数从1.8降至1.25,直接节省成本百万元级。

海洋环保:塑料、油污的“终结者”

7. 漂浮垃圾收集器“海星”:为何不会误捕海洋生物?

“海星”采用柔性导流裙+AI图像识别,仅对大于5厘米的硬质塑料开启收集口;海龟、海鸟靠近时,超声波驱离装置立即启动。2024年上半年,它在厦门湾清理垃圾87吨,误捕率低于0.3%。

8. 原位微生物修复剂“Oilgone”:怎样让油污7天降解90%?

该修复剂包含嗜油芽孢杆菌+生物表面活性剂,投撒后形成“微生物膜”,将石油烃分解为二氧化碳和水。与传统围油栏相比,处理效率提升6倍,且不会产生二次污染。

海洋通信与导航:让“深海失联”成为历史

9. 水下Wi-Fi节点“BlueFi”:怎样实现1公里高清视频回传?

传统水声通信带宽仅几kbps,“BlueFi”使用蓝绿激光+毫米波混合链路,带宽跃升至10Mbps。潜水员佩戴的头戴式显示器可实时观看母船传来的高清海图,大幅提升作业安全性。

10. 量子重力仪“海测一号”:如何不靠GPS定位潜艇?

该设备通过冷原子干涉测量重力场变化,定位误差小于10米。潜艇在水下关闭主动声呐,仅靠重力匹配即可连续航行30天,彻底摆脱对卫星导航的依赖。

未来展望:哪些技术即将商用?

2025年前后,以下产品有望大规模落地:

- 固态储氢合金罐:让远洋渔船用上氢燃料电池,续航增加3倍。

- 基因编辑珊瑚:耐热性提升2℃,拯救因升温而白化的珊瑚礁。

- 海洋碳封存无人机:将工业CO₂注入海底玄武岩层,封存周期超千年。

普通人如何参与这场蓝色革命?

1. 关注“海洋新科技众筹平台”,每月有数十个小型传感器、水下无人机项目开放投资。

2. 加入“公民科学家”计划,用手机APP上传海滩垃圾照片,AI会自动识别并生成治理报告。

3. 选择MSC认证的海产品,其背后往往使用了智能网箱、AI投饵等新技术,可持续且可追溯。

评论列表