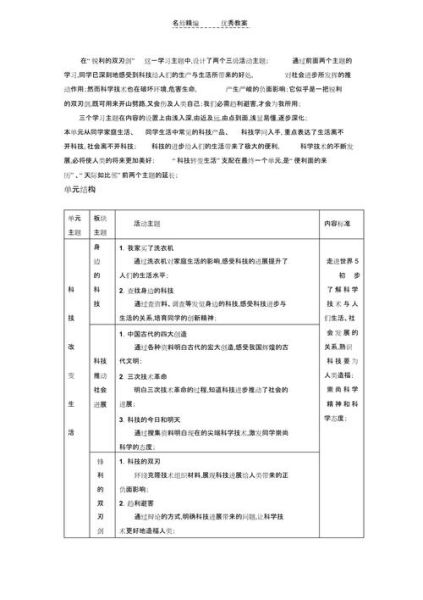

一、为什么要用“生命中的科技产品”做主题?

把“生命”与“科技产品”放在一起,学生立刻产生代入感:手机、手环、胰岛素泵、智能轮椅……这些物件不是冷冰冰的金属,而是陪伴成长、甚至延续生命的伙伴。选题价值体现在三点:

(图片来源 *** ,侵删)

- 真实:学生每天触摸、观察、依赖这些设备。

- 跨学科:融合生物、物理、信息技术、伦理。

- 可延展:从“使用”延伸到“设计”“改良”“反思”。

二、教案核心目标:到底要教会学生什么?

自问:学生上完这节课,能带走什么?

自答:带走三种能力。

- 技术识读力:看懂产品说明书、参数、界面逻辑。

- 生命同理心:理解病患、老人、残障人士如何借助科技重获尊严。

- 创新改良力:用低成本材料改进现有产品,提出可落地的微创新。

三、课堂流程设计:40分钟也能做出深度

1. 破冰:一分钟“生命故事”接龙

规则:每人说一件科技产品如何帮到自己或家人的真实小事。教师板书高频关键词,如“监测”“提醒”“移动”“连接”。目的:把抽象概念拉回生活。

2. 探究:拆解一个真实案例

案例选择:连续血糖监测仪。

- 学生分组阅读官方介绍与患者博客,提炼“痛点—功能—情感”三栏表。

- 教师追问:为什么体积越做越小?数据如何同步到医生端?

3. 设计:15分钟原型草图

任务:为“独居老人”改进一款生命监测设备。

限制条件:成本≤50元、无需Wi-Fi、防误触。

学生用便利贴+马克笔快速画出外观与交互流程,并写三条使用场景。

4. 共评:三颗星星一张便签

每组展示后,其他组给出三颗星星(亮点)与一张便签(改进建议)。教师只做时间管理与秩序引导,不直接评判对错。

(图片来源 *** ,侵删)

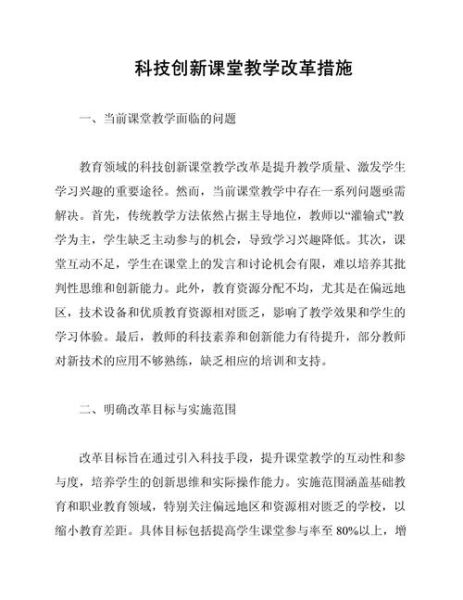

四、差异化任务:让不同层次学生都“够得着”

| 学生类型 | 任务升级 |

|---|---|

| 基础组 | 用表格对比两款血压计,标出差异参数。 |

| 进阶级 | 用Scratch模拟血糖警报逻辑:当数值>10时亮红灯。 |

| 研究组 | 采访校医或社区医生,写一份“科技产品使用误区”微报告。 |

五、评价量规:把“软技能”变成可观测行为

传统打分只看知识掌握,这里加入三维量规:

- 共情度:能否用之一人称复述用户痛点。

- 技术表达:能否用通俗语言解释传感器原理。

- 迭代意识:能否根据同伴建议立即修改草图。

六、资源包:教师备课不再大海捞针

必读文章

- 《一名型糖尿病少年的自述:我与闭环胰岛素泵的365天》

- 《从助听器到骨传导:声音科技如何重塑老年生活》

开源硬件

- micro:bit + 心率传感器:百元内即可做生命体征监测原型。

- Thingiverse 3D打印模型库:搜索“pillbox”获取分药器模板。

视频素材

- BBC纪录片《未来生命》第2集:植入式设备。

- 抖音话题#轮椅上的程序员#:展示残障工程师如何改装轮椅。

七、常见疑问解答

Q1:学生没有医学背景,会不会听不懂专业术语?

A:先给“词汇卡”,正面写术语,背面画简图或写比喻。例如“ECG”配“心跳画成山峰”。

Q2:课堂时间不够做实物怎么办?

A:用“纸电路”代替真实焊接,铜箔胶带+LED即可演示闭环报警。

Q3:如何与校外专家联动?

A:提前两周发邮件给本地医院设备科,邀请工程师线上5分钟答疑,学生提前准备问题清单。

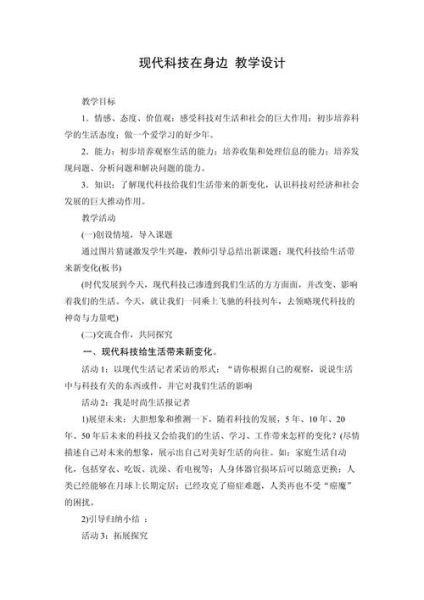

八、延伸活动:把课堂成果推向真实世界

- 参加“青少年生命科技创客马拉松”,48小时完成从需求到原型。

- 将优秀方案投稿至《中学生科技》杂志“微创新”专栏。

- 与社区养老中心合作,让学生为老人做一对一科技产品使用辅导。

把教案写“活”,秘诀只有一句:让学生亲手触摸到科技的温度,再用创造力把温度传下去。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表