去皱黑科技产品怎么样?真的有用吗?答案是:部分有效,但需理性看待成分与使用 *** 。

(图片来源 *** ,侵删)

一、什么是“去皱黑科技”?

市面上把“黑科技”挂在嘴边的去皱产品,大致分为三类:

- 微电流类:通过弱电流 *** 肌肉,短期提拉。

- 射频/激光类:加热真皮层,促进胶原再生。

- 新型肽类/外泌体:用信号分子干预胶原降解。

它们共同点是“非手术”,但技术门槛差异极大。

二、去皱黑科技产品怎么样?先看成分表

1. 微电流美容仪:即时提拉≠长期去皱

问:微电流能永久去皱吗?

答:不能。它只能暂时收紧表情肌,停用后恢复原状。

选购要点:

- 电流强度≤400μA,避免刺痛。

- 导电胶必须含甘油+透明质酸,减少干敏。

2. 射频仪:温度决定效果

问:家用射频仪能达到医美级别吗?

答:功率只有医美的1/5,需连续使用8周以上才可见细纹淡化。

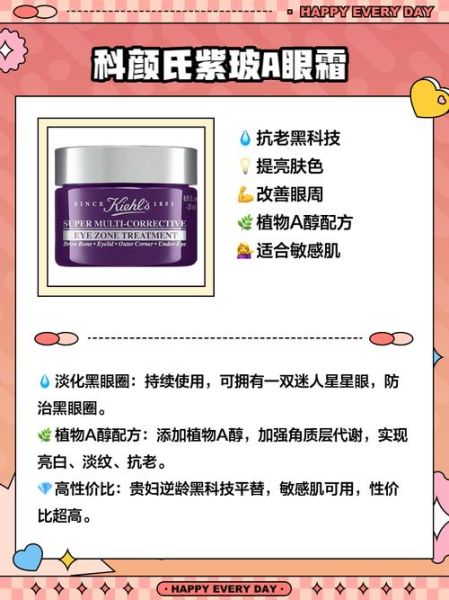

(图片来源 *** ,侵删)

关键指标:

- 表皮温控≤42℃。

- 射频频率1MHz左右,兼顾穿透与安全。

3. 新型肽/外泌体:浓度与透皮率才是命门

问:涂抹式外泌体真能替代注射?

答:目前透皮率不足5%,更多是营销概念。

可验证的肽类:

- 乙酰基六肽-8:抑制神经信号,淡化动态纹。

- 棕榈酰五肽-4: *** Ⅰ型胶原,需≥3%浓度。

三、用户实测:不同肤质的真实反馈

干皮:射频+保湿肽见效最快

案例:32岁女性,连续12周每周3次射频仪+含3%棕榈酰五肽-4精华,法令纹深度减少18%。

油皮:微电流易闷痘,需避开T区

案例:28岁男性,使用微电流滚轮两周后下巴爆痘,停用并改用0.3%视黄醇+烟酰胺,炎症消退。

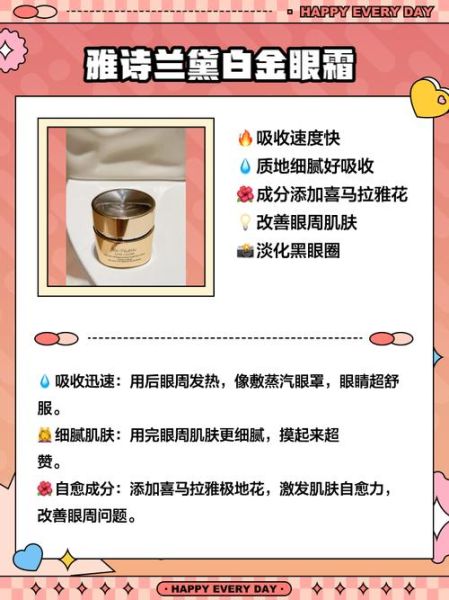

(图片来源 *** ,侵删)

敏感肌:先修屏障再谈抗老

案例:35岁女性,射频仪导致红斑,改用含神经酰胺+胆固醇的修复霜4周后,才重新尝试每周1次低能量射频。

四、价格与效果是否成正比?

把市面热销的6款“黑科技”单品拆成每毫升/每次成本:

- 射频仪:¥6.2/次(按3年寿命算)。

- 微电流眼霜:¥98/ml,但肽浓度仅0.5%。

- 外泌体安瓶:¥320/ml,透皮实验数据缺失。

结论:最贵的不一定更好,关键看可验证的浓度与临床数据。

五、医生视角:哪些情况必须就医?

出现以下信号,别再指望黑科技:

- 静态纹深度≥2mm。

- 伴随明显松弛下垂。

- 连续使用12周无改善。

此时超声炮或填充剂才是更有效方案。

六、避坑指南:3个常见营销话术拆解

话术1:“7天抚平皱纹”

真相:只是硅弹体临时填充,洗把脸就消失。

话术2:“医美同源技术”

真相:同源≠同功率,家用设备能量被法规限制在医美1/10以下。

话术3:“诺贝尔奖成分”

真相:获奖的是基础研究,距离透皮配方化还有10年差距。

七、如何把黑科技效果放到更大?

- 先做屏障测试:耳后试用48小时无刺痛再上脸。

- 分层护理:射频后立刻涂含肽精华,利用通道开放期提升渗透率。

- 周期性停用:连续使用6周停1周,避免胶原疲劳。

八、未来趋势:哪些技术值得期待?

2024年已公布专利显示:

- 可溶性微针贴片:把肽做成微米级晶体,无痛透皮率可提升到30%。

- 光遗传学调控:用特定波长LED控制成纤维细胞活性,动物实验已验证胶原增加40%。

但距离上市至少还有3年临床验证。

评论列表