金融科技产品开发流程到底包含哪些关键环节?

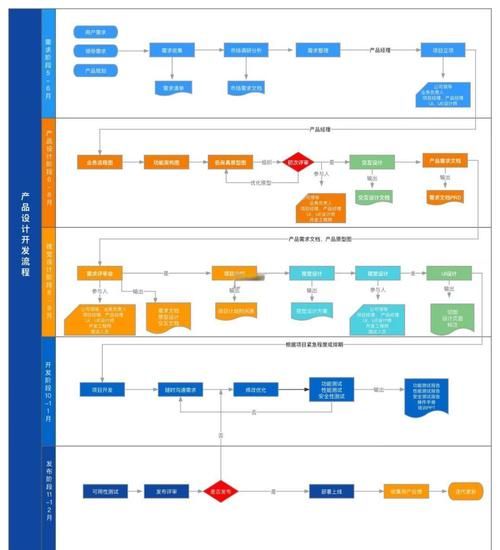

从需求洞察到产品退市,一条完整的金融科技产品开发流程通常被拆成“七步走”:市场洞察、合规评估、原型设计、技术实现、灰度测试、全量上线、持续迭代。每一步都环环相扣,缺一不可。

如何确保合规?先回答三个高频疑问

Q1:金融科技产品上线前必须拿到哪些牌照?

答案:视业务属性而定,常见的是支付牌照、 *** 小贷牌照、基金销售牌照、征信备案。若涉及跨境支付,还需申请跨境外汇支付业务试点资格。

Q2:数据合规到底要满足哪些法规?

答案:国内需同时满足《个人信息保护法》《数据安全法》《 *** 安全法》;若面向欧盟用户,还要符合GDPR。核心动作是完成数据分级分类、PIA评估、跨境数据申报。

Q3:灰度测试阶段如何同步做合规检查?

答案:在灰度环境内置合规探针,实时监测数据流向、接口权限、日志脱敏;同时引入第三方合规审计,出具《灰度合规报告》后方可扩大流量。

需求洞察:从“伪痛点”到“真场景”

很多团队一上来就写PRD,结果上线后无人问津。正确姿势是:

- 桌面研究:央行、银保监会每月发布的监管通报里,隐藏着真实需求。

- 田野调查:蹲守银行网点、支付公司 *** 中心,记录一线员工每天重复最多的操作。

- 数据验证:用脱敏后的交易日志跑聚类,找出高拒付率、高退款率的异常模式。

只有经过“三重验证”的需求,才能进入合规评估环节。

合规评估:把风险前置到设计阶段

传统做法是上线前补合规,成本极高。现在主流做法是“合规左移”:

- 业务合规矩阵:把业务动作拆解成最小颗粒,对应到监管条款编号,形成可检索的矩阵表。

- 合规沙盒:与地方金融监管局共建测试环境,提前跑通监管报送接口。

- 动态合规引擎:在代码层植入规则DSL,当监管政策更新时,只需修改配置即可生效。

某头部消金公司通过这套机制,将合规缺陷发现周期从45天缩短到7天。

原型设计:把监管要求翻译成用户语言

监管条文往往晦涩难懂,产品经理需要“翻译”成用户可感知的交互:

- 明示授权:用“一句话+开关按钮”替代冗长的隐私政策,点击即完成授权。

- 实时告知:当系统调用用户通讯录时,顶部Toast提示“正在用于风控核验,数据加密存储”。

- 一键撤回:在“我的-隐私中心”放置“撤回授权”按钮,符合《个保法》第15条。

这些细节既满足合规,又降低用户焦虑。

技术实现:架构先行,合规内嵌

技术架构需要预留“合规插槽”:

- 数据分层:原始层、清洗层、应用层物理隔离,敏感字段在清洗层完成不可逆脱敏。

- 接口鉴权:采用OAuth2.0+国密 *** 2双重认证,防止越权调用。

- 审计日志:所有接口调用记录用户ID、时间戳、IP、输入输出快照,保存不少于三年。

某银行系金科在架构评审时,因未设计跨境数据专线,被要求整体返工,损失超千万。

灰度测试:用真实流量验证合规假设

灰度不仅是功能测试,更是合规压力测试:

- 流量染色:给灰度用户打上“合规测试”标签,所有数据走独立通道。

- 异常注入:模拟监管现场检查,随机抽查用户数据导出权限。

- 合规KPI:设定“授权率≥95%、投诉率≤0.1%”等指标,不达标立即回滚。

某支付机构在灰度期发现境外SDK偷偷上传用户GPS,紧急下线后避免了天价罚单。

全量上线:监管报送自动化

上线当天要完成“三件事”:

- 监管沙盒出箱报告:提交给地方金融监管局,证明已解决灰度期所有问题。

- 自动化报送:通过监管直连通道,每日定时上报交易明细、用户投诉。

- 应急预案:准备“一键关停”脚本,当监管要求停服时,5分钟内完成。

某互联网银行因未提前对接央行支付系统,导致上线首日交易拥堵,被监管约谈。

持续迭代:合规不是一次性动作

监管政策每季度更新,产品需要建立“合规飞轮”:

- 政策雷达:用NLP监控央行、银保监会官网,出现新关键词时自动预警。

- 合规看板:实时展示授权率、数据出境量、投诉分布,异常标红。

- 季度演练:每季度模拟监管现场检查,从系统中随机抽取用户数据,验证可追溯性。

某头部平台通过持续迭代,将合规事件响应时间从72小时压缩到4小时。

避坑指南:四个高频合规陷阱

- 陷阱一:跨境数据默认走公有云 正确做法:使用金融专属云,并通过跨境数据安全评估。

- 陷阱二:用户协议直接复用模板 正确做法:根据业务场景逐项核对,特别是自动化决策条款。

- 陷阱三:第三方SDK未做合规审计 正确做法:要求供应商提供《个人信息保护合规证明》,并写入合同。

- 陷阱四:灰度用户未签补充协议 正确做法:灰度前弹出《测试版隐私条款》,明确数据用途。

未来趋势:合规科技(RegTech)的下一站

随着大模型和隐私计算成熟,合规将进入“自动驾驶”阶段:

- 智能合规审查:用LLM自动解析监管文件,生成“合规任务清单”。

- 联邦学习风控:多家机构联合建模,数据不出域即可完成黑名单共享。

- 实时合规沙盒:在测试环境模拟监管政策变化,提前评估业务冲击。

谁先落地这些技术,谁就能在下一轮监管周期中抢占先机。

评论列表