为什么“新基建”突然带火了一批科技产品?

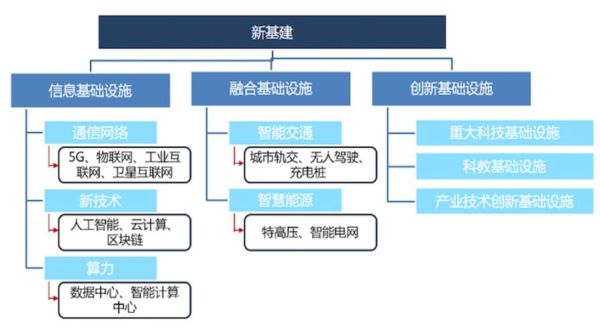

2020年“新基建”被写入 *** 工作报告,5G、人工智能、数据中心、工业互联网、充电桩等七大领域成为投资热点。与传统基建不同,新基建更强调“数字底座”,因此一批原本只在专业圈讨论的硬核科技产品迅速走向台前。它们被 *** 、运营商、园区、车企、银行同时盯上,订单量呈指数级增长。

2024年最抢手的五类科技产品清单

1. 5G小基站:室内覆盖的“毛细血管”

- 代表厂商:京信通信、锐捷 *** 、新华三

- 核心卖点:体积如路由器,部署像Wi-Fi,成本比宏站低70%

- 典型场景:医院手术室、地下停车场、智慧工厂AGV路线

2. AI训练服务器:大模型的“发动机”

- 代表型号:NVIDIA DGX H100、华为Atlas 900、寒武纪MLU370-X8

- 关键指标:FP16算力≥500 TFLOPS、NVLink带宽≥600 GB/s

- 落地案例:某省级政务云用8台Atlas 900训练本地政务大模型,推理时延从2s降到200ms

3. 液冷数据中心:PUE低于1.15的“绿色心脏”

- 技术路线:冷板液冷+CDU、浸没式单相、浸没式两相

- 经济账:初期投资高15%,三年电费节省即可回本

- 政策推手:东数西算节点要求PUE≤1.2,液冷成为刚需

4. 工业边缘网关:OT与IT的“翻译官”

- 必备能力:支持Modbus、OPC UA、MQTT、TSN协议栈

- 爆款芯片:Intel Atom x6000E、NXP i.MX 8M Plus

- 实测数据:某汽车焊装车间部署200台边缘网关后,设备故障定位时间从小时级降到分钟级

5. 480kW液冷超充桩:新能源车的“加油站”

- 技术突破:液冷枪线重量<4kg,女性单手即可操作

- 商业模型:“硬件零利润+充电服务费分成”正在跑通

- 城市进度:深圳2024年已建成1200座液冷超充站,实现“1公里服务圈”

如何快速判断自家项目该选哪款产品?

之一步:画业务时延地图

把业务流程按“端到端时延”拆成三段:

终端→边缘(<20ms)、边缘→云(<100ms)、云→云(跨地域)。

如果业务落在之一段,优先考虑工业边缘网关+5G小基站组合;落在第二段,直接上AI训练服务器;第三段则需要液冷数据中心做支撑。

第二步:算TCO而不是单价

| 产品 | 单价 | 3年电费 | 运维人力 | TCO |

|---|---|---|---|---|

| 传统风冷数据中心 | 100 | 45 | 20 | 165 |

| 液冷数据中心 | 115 | 25 | 10 | 150 |

结论:别被初期15%的溢价吓退,**液冷三年反而便宜10%**。

第三步:验证供应链韧性

- 芯片:美国出口管制清单每月更新,**优先选国产替代已量产型号**(如昇腾910B、寒武纪370)

- 软件:大模型框架是否支持ARM+GPU混合架构?**提前做PoC避免迁移成本**

- 服务:厂商是否在本地有备件库?**边缘网关必须4小时内换机**

最容易踩的三个坑

坑1:把“试点指标”当成“量产指标”

某车企看到华为液冷超充“10分钟补能400公里”就签战略协议,结果自家车辆电池倍率仅支持2C,**实测只能跑250公里**。教训:先确认车辆BMS能否匹配桩端电流。

坑2:忽视电力增容窗口期

一个480kW超充站需要630kVA变压器,**电网批复周期可能长达6个月**。提前和供电公司做负荷红线测算,必要时采用“储能+充电桩”削峰方案。

坑3:迷信“一站式”解决方案

某园区选了某大厂的“5G+AI+数据中心”打包方案,结果AI服务器需要Ubuntu,边缘网关只支持CentOS,**系统对接花了4个月**。拆分招标反而更快。

未来18个月的技术演进路线

5G小基站将内置AI算力

高通已发布F *** 200 5G RAN平台,**集成AI加速核**,可在基站侧直接跑轻量级大模型,实现“基站即MEC”。

液冷向芯片级渗透

NVIDIA B100将首次采用**直接芯片液冷封装**,服务器厂商需重新设计主板,现有CDU可能不兼容。

超充桩功率突破1MW

宁德时代4C磷酸铁锂电池量产,**重卡换电站开始测试1MW液冷终端**,乘用车超充标准或再次升级。

---给采购负责人的最后一张检查表

- 是否拿到第三方性能基准测试报告(如MLPerf、SPEC)

- 是否在真实业务环境跑过7×24小时压力测试

- 是否签署SLA并明确违约金条款

- 是否预留向后兼容的接口(如PCIe 5.0→6.0)

- 是否评估过碳排放指标(欧盟CBAM 2026起征)

评论列表